- Home/

- Bihar State Exams (BPSC)/

- Article

ओज़ोन प्रदूषण (Ozone Pollution)

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

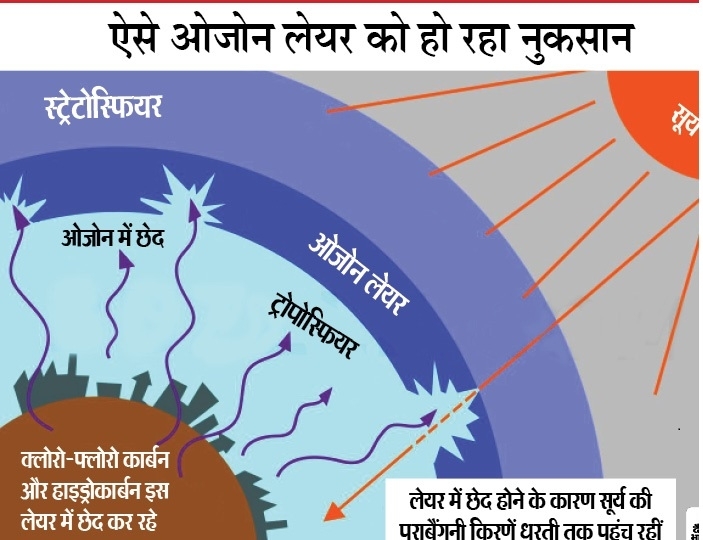

ओज़ोन परत (Ozone Layer) पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओज़ोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90-99 % मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिये हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओज़ोन यहां मौजूद है। यह मुख्यतः स्ट्रैटोस्फियर(समताप मंडल) के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किमी से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है, यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है।

Table of content

ओज़ोन प्रदूषण (Ozone Pollution)

पृथ्वी के वातावरण में बीते सालभर में ओज़ोन के प्रदूषक कणों की मात्रा डेढ़ गुना तक बढ़ गई है। स्टेट ऑफ एयर रिपोर्ट 2020 के मुताबिक दुनिया भर में क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) से होने वाली हर 9 में से 1 मौत ओजोन के संपर्क में आने से होती है।

ओजोन क्या है? Ozone Kya Hai?

ओजोन ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनी गैस है। ओजोन पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और जमीनी स्तर दोनों जगह होती है। अच्छी ओजोन ऊपरी वायुमंडल या स्ट्रैटोस्फेरिक में स्वाभाविक रूप से होती है, जहां यह एक सुरक्षात्मक परत बनाती है जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है। इस लाभकारी ओजोन पर मानव निर्मित केमिकलों द्वारा नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कभी-कभी ओजोन में छेद के रूप में जाना जाता जाता है।

अच्छी और बुरी ओजोन क्या होती है?

ओजोन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छी या बुरी हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह वातावरण में कहां पाई जाती है। स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन अच्छी है क्योंकि यह जीवों को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओज़ोन की कुछ मात्रा निचले वायुमंडल (क्षोभमंडल-Troposphere) में भी पाई जाती है। यह ओज़ोन सामान्यत: मानव निर्मित होती है क्षोभमंडल में ओज़ोन हानिकारक संदूषक (Pollutants) के रूप में कार्य करती है और बहुत कम मात्रा में होने के बावजूद मानव के फेफड़ों, तंतुओं तथा पेड़-पौधों को नुकसान पहुँचा सकती है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक है, जो स्मॉग के रूप में हो सकती है।

जमीनी स्तर पर ओजोन कैसे बनती है?

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के अनुसार ट्रोपोस्फेरिक, या जमीनी स्तर की ओजोन, सीधे हवा में उत्सर्जित नहीं होती है, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड (एनओएक्स) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनती है। यह तब होता है जब कार, बिजली संयंत्र, औद्योगिक बॉयलरों, रिफाइनरियां, रासायनिक संयंत्रों और अन्य स्रोतों से उत्सर्जित प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं।

शहरी वातावरण में गर्मी के दिनों खास तोर पर जब धूप खिली रहती है तब ओजोन के खराब स्तर तक पहुंचने की सबसे अधिक आसार होते हैं, लेकिन ठंड के महीनों के दौरान भी यह अत्यधिक ख़राब स्तर तक पहुंच सकती है। ओजोन को हवा द्वारा लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सकता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी खराब ओजोन स्तर का अनुभव किया जा सकता है।

आज ओजोन का स्तर 30 फीसदी से 70 फीसदी अधिक है जैसा कि 100 साल पहले था। यह वृद्धि ओजोन को बनाने वाले केमिकलों के बढ़ते उत्सर्जन के साथ-साथ वैश्विक और स्थानीय तापमान में वृद्धि को दर्शाती है, जो ओजोन गठन में तेजी ला सकती है। ओजोन एक ग्रीनहाउस गैस भी है, जो उस बढ़ते तापमान के लिए भी जिम्मेवार है जिससे वह पनपती है।

शहरी क्षेत्रों में, ओजोन का स्तर स्थानीय और क्षेत्रीय स्रोतों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। इसके अलावा, ओजोन एक क्षेत्रीय प्रदूषक है, जो उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों और राष्ट्रीय सीमाओं के पार लंबी दूरी तक पहुंच जाती है।

दुनिया भर में औसतन ओजोन जोखिम 2010 में लगभग 47.3 पीपीबी से बढ़कर 2019 में 49.5 पीपीबी हो गया, हालांकि जीबीडी के पैटर्न इलाकों के आधार पर अलग-अलग हैं। ओजोन के स्तर में दक्षिण एशिया के देशों में सबसे तेज वृद्धि देखी गई, जबकि उच्च आय वाले, मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के कुछ देशों में मामूली गिरावट देखी गई है।

ओजोन की मात्रा या सांद्रता को प्रति बिलियन (पीपीबी) में मापा जाता है। ओजोन से लोगों को होने वाले खतरों का आकलन करते समय, जीबीडी वैज्ञानिक प्रत्येक क्षेत्र में गर्म मौसम में लिए गए माप सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब ओजोन सांद्रता मध्य-अक्षांशों में चरम स्तर पर होती है ( ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज (जीबीडी) – जहां अधिकांश महामारी विज्ञान के अध्ययन आज तक आयोजित किए गए हैं)।

जीबीडी का मूल्यांकन औसत मौसम और रोज 8 घंटे की अधिकतम सांद्रता के आधार पर लोगों को होने वाले खतरों के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

वायुमंडल में ओज़ोन परत का महत्त्व:

वायुमंडल में ओज़ोन परत का बहुत महत्त्व है क्योंकि यह सूर्य से आने वाले अल्ट्रा-वॉयलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी विकिरण को सोख लेती है। लेकिन इन किरणों का पृथ्वी तक पहुँचने का मतलब है अनेक तरह की खतरनाक और जानलेवा बीमारियों का जन्म लेना। इसके अलावा यह पेड़-पौधों और जीवों को भी भारी नुकसान पहुँचाती है। पराबैंगनी विकिरण मनुष्य, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिये अत्यंत हानिकारक है।

कैसे बनते हैं ओज़ोन प्रदूषक कण?

नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जब तीखी धूप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ओज़ोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है। वाहनों और फैक्टरियों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड व अन्य गैसों की रासायनिक क्रिया भी ओज़ोन प्रदूषक कणों का निर्माण करती है। आज हमारी लपारवाहियों और बढ़ते औद्योगिकरण के साथ ही गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाली खतरनाक गैसों के कारण ओज़ोन परत को भारी नुकसान हो रहा है और इसकी वज़ह से ओज़ोन प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार, 8 घंटे के औसत में ओज़ोन प्रदूषक की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये।

पृथ्वी का सुरक्षा:

ओज़ोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी पर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण इस कवच की मज़बूती लगातार कम होती जा रही है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ओज़ोन का एक अणु ऑक्सीजन के तीन अणुओं के जुड़ने से बनता है। इसका रंग हल्का नीला होता है और इससे एक विशेष प्रकार की तीव्र गंध आती है। भूतल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊँचाई पर वायुमंडल में ऑक्सीजन, हीलियम, ओज़ोन, और हाइड्रोजन गैसों की परतें होती हैं, जिनमें ओज़ोन परत पृथ्वी के लिये एक सुरक्षा कवच का काम करती है क्योंकि यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैगनी किरणों से पृथ्वी पर मानव जीवन की रक्षा करती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में सूर्य से आने वाली इन पराबैगनी किरणों को सहने की शक्ति नहीं होती है।

ओज़ोन परत में छिद्र (Ozone Hole)

- वायुमंडल में सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों का 99 प्रतिशत वहीं अवशोषित कर लेने वाली ओज़ोन की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

- ओज़ोन परत के क्षय की जानकारी सर्वप्रथम वर्ष 1960 में मिली थी। एक अनुमान के अनुसार, वायुमंडल में ओज़ोन की मात्रा प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत की दर से कम हो रही है।

- वर्ष 1985 में वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओज़ोन परत में एक बड़ा छिद्र हो गया है और यह लगातार बढ़ रहा है। इससे अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में ओज़ोन की मात्रा 20 से 30 प्रतिशत कम हो गई है।

- अंटार्कटिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड आदि देशों के ऊपर भी वायुमंडल में ओज़ोन परत में छिद्र देखे गए हैं।

ओज़ोन परत का क्षरण का कारण

ओज़ोन परत में होने वाले क्षरण के लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार है, जिसके क्रियाकलापों से जीव-जगत की रक्षा करने वाली इस परत को नुकसान पहुँच रहा है। मानवीय क्रियाकलापों ने वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा को बढ़ा दिया है जो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाली ओज़ोन परत को नष्ट कर रही हैं। ओज़ोन परत में हो रहे क्षरण के लिये क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओज़ोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस का उपयोग हम मुख्यत: अपनी दैनिक सुख सुविधाओं के उपकरणों में करते हैं, जिनमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि शामिल हैं।

ओज़ोन परत क्षरण के दुष्प्रभाव

ओज़ोन परत के क्षरण की वज़ह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं और पेड़-पौधों तथा जीव-जंतुओं के लिये हानिकारक भी होती हैं। मानव शरीर में इन किरणों की वज़ह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। साथ ही ये किरणें मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती हैं।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

ओज़ोन परत में हो रहे क्षरण से उत्पन्न चिंताओं के निवारण हेतु कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर, 1987 को विभिन्न देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसका क्रियान्वयन 1 जनवरी, 1989 को हुआ। इस प्रोटोकॉल में ऐसा माना गया है कि वर्ष 2050 तक ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले तत्त्वों के उत्पादन पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। इस सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि ओज़ोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरो फ्लोरो कार्बन जैसी गैसों के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित किया जाएगा। भारत ने भी इस प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किये हैं। वर्ष 1990 में मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने वर्ष 2000 तक क्लोरो फ्लोरो कार्बन और टेट्रा क्लोराइड जैसी गैसों के प्रयोग को भी पूरी तरह से बंद करने की शुरुआत की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकाल ओज़ोन परत के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों को कम करने पर ज़ोर दिया गया है। 16 सितम्बर का दिन विश्व ओज़ोन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

ओज़ोन प्रदूषण(Ozone Pollution) – Download PDF

उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ओज़ोन प्रदूषण नोट्स हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं।